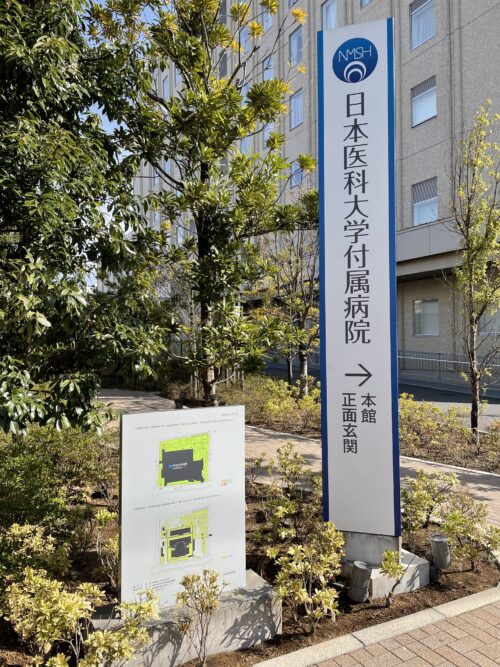

以前のブログで、お医者さんから手術の可能性を診断されたことを書きました。

それから、2回都心へ行きました。今回は3回目の通院、そして、ついでですので、教育プログラム関係の仕事もしてきました。

今日は、「2022年3月27-30日、通院と仕事で都心に行ってきました」と題してのお話です。

期せずして、抗アレルギー剤の治療がうまくいきました

前回までの通院では、今後の治療方針の説明と、採血と組織の摘出を行いました。そして、私はかなりの抗原に対してアレルギー反応があると診断されました。

今回は生検の結果が出て、指定難病306の好酸球性副鼻腔炎の判定基準に満たないことが分かりました。さらに、新たに投与された抗アレルギー剤の効果が確認されました。

このまま、抗アレルギー剤の投与を続けましょう

良かったですね、現状では手術はしなくてもいいですよ

満開のサクラのもとで樹木の解説を聴きました

病院の方は解決。次は、教育プログラム関係の仕事の方です。今回もヘゴの森の初代ガイドさんがいらっしゃいました。

会社の近くの中野区立哲学堂公園で、サクラについての解説を伺いました。

中野区に限らず、各自治体は古い建造物を保存していますね。八丈島の場合ですと、ふるさと村でしょうか?

この哲学堂公園には、たくさんのサクラが植えられています。私は、自然の生き物にはとても興味があるのですが、人の力が入った生き物にはあまり惹かれません。

ただ、どんな解説にも学びがあります。大先輩のお話を伺いました。

ヘゴの森の初代のガイドさんは造園科学科の大学院を修了しています。ですので、樹木関連の解説が最も得意です。

今回は、サクラの蕾や花から樹勢まで、どこを見て判断するのかを教えていただきました。

「サクラ」と一言ですが、話し始めますと、花の数、桜の名所のサクラとはどのようなものか、枝が出てくる理由、剪定など、かなりの量の内容でした。

私は、ヘゴの森でガイドをしていますが、2時間の散策の中での解説です。どちらかといいますと、広く浅くですね。

知識の必要性を身をもって、先輩から教えていただきました

また、今回の仕事とは違いますが、先輩は現在も現役のガイドさんですので、桜を見ながら、お客様との接し方もいろいろな角度からアドバイスをいただきました。

今回の都心への用事は、通院と教育プログラムの仕事でした。都心は以前に比べて、人が多かったですね。

でも、それぞれが気をつけていますので、海外ほどは、感染は広まらないようです。

理があると、人は納得して行動すると思います。今後は、そのような報道が主流になるといいですね。

八丈島、ただいま

PR