私は、昔、岩手県に住んでいた時に送電線の鉄塔が倒れるくらいの暴風雪を経験しました。その時は外にいて顔にバシバシと激しく雪の塊が当たって、

これが岩手の雪か・・・

恐ろしい・・・

と思っていました。しかし、これはかなり稀な天気で、それ以降鉄塔が倒れるほどの雪は経験しませんでした。

八丈島に来て、2025年10月9日に台風22号を経験しました。台風22号の勢力は八丈島の歴史では50年ぶりでした。

このような災害は一生に一度あるかないかです

そして、台風22号直撃1ヶ月後、八丈島の生き物には不思議な変化が見られました。

今日は、「2025年11月10日、台風22号直撃1ヶ月後の東京都八丈島の生き物の不思議な変化」と題してのお話です。

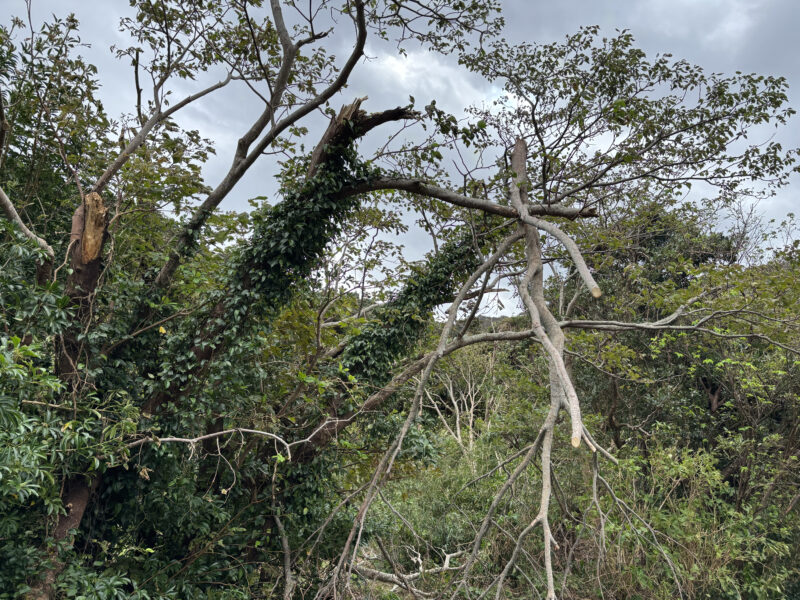

谷の倒木の向きから推測された台風22号の風向

私は定期的に倒木の様子を記録しています。台風22号が接近した直後、そして、1ヶ月後の同じ場所の写真です。

撮影場所から倒木まで距離があって見にくいのですが、1ヶ月を経過して、葉の緑色がくすんでいるのが分かります。

写真では変化がわかりにくいですね

倒木の向きは変わっていませんので、倒木の向きに重ねて矢印を描き、台風22号直撃当時の風向を推測してみました。

そうしますと、台風22号最接近時、100-180 km/hの風は右側から真横に移動しました。

次に斜面にぶつかります。この時、谷で風で移動する空気は圧縮されますので、速度に変化がなければ圧力が上昇します。谷の木々をなぎ倒しました。

そして、最後に、真上あるいは斜め左上へ風が谷から抜けていきました。

これは、あくまで八丈島の小さなエリアのお話です。この現象が八丈島中に起きました。

倒木に沿って赤い矢印を重ねた。

近所の木々は今でもかかり枝だらけ

1ヶ月間経った後、落ち着いて周囲を観察しました。倒木だけでなく、多くの枝も折れていました。

枝が折れた後は風で飛ばされるわけです。少し裏道に入りますと、かかり枝だらけでした。

枝は1度折れますと、そこから先、100-180 km/hで飛びます。八丈島の家が全壊だけでなく、かなりの家の壁に穴が空き、半壊となったのはこれが原因だと思いました。

調べてみますと、私の家の近所の木々の枝は折れまくりでした。無事だったのは、飛ばされた枝にたまたま当たらなかっただけでした。

おかしな行動をする生き物たち

先日、私のブログで台風22号通過後にニュウナイスズメが観察されたことを紹介しました。正しければ100年ぶりの記録です。

台風22号通過後に、他の生き物にもおかしな行動が見られました。

シマクサギ

シマクサギは夏に白い花を咲かせます。花の時期はかなり同期しています。

ところが、台風22号通過後はおかしくなりました。

同一個体なのに、今頃花を咲かせる蕾もあれば、受粉が終わり実が様々な成熟過程入っているものもありました。

セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウは、漢字では「背高泡立草」と書きます。通常は1~3 mの高さまで成長し、黄色い花を付けます。

外来種であることを含め、日本では多くの方々にも知られている一般的な植物です。

ところが、台風22号通過後、草丈は1~3 mの「背高」ではなく、多くの場合は40 cmの「背低」泡立草になっていました。

気持ち悪いのがこの「背低」の高さが群生の個体間でほぼ同じであること。個体が違うのに草丈が均一に制御されたのがとても不思議です。

オオシマザクラ

本土のサクラは、時々季節外れに花を咲かせる狂い咲きが知られています。

では八丈島はと言いますと、あまりポピュラーではありません。

八丈島のサクラはカワヅザクラとオオシマザクラ。例年、カワヅザクラは2月に咲き、オオシマザクラはその後に咲きます。

台風22号通過後、八丈島ではカワヅザクラの開花がXで報告されました。オオシマザクラの方も開花が確認されました。

ただ、満開ではありません。一部の花芽を消費しただけです。

八丈島では珍しい狂い咲きが見られましたが、来年の春用の花芽も残っていますので、季節の変化の対応はおそらく大丈夫そうです。

EOS 7D Mark II+EF400mm F5.6L USM

アカギカメムシ

ヤブニッケイがオレンジ色の花(?)あるいは実(?)を付けていました。

ヤブニッケイ オレンジ線に囲まれた部分がオレンジ色の花や実に見えた。

あれっ!?

ヤブニッケイの花ってオレンジ色?

実ってオレンジ色?

そうだったっけ・・・

私の植物の知識はこの程度です(笑)。違和感がありましたので、超望遠レンズで撮影しました。

EOS 7D Mark II+EF400mm F5.6L USM

オレンジ色の花や実に見えたのは全てカメムシでした。

八丈島でこんなの居たっけ・・・?

以前、横須賀市自然・人文博物館の学芸員さんから「身近な昆虫365」という写真図鑑を紹介されました。この図鑑のかなりの数の写真は八丈島で撮影されています。

しかし、この図鑑には該当するカメムシはありませんでした。

でも、こんなに大きいカメムシが図鑑に無いわけないよなぁ・・・

ネットで検索しますと、見つかりました。

アカギカメムシというそうです

アカギカメムシは最大級のカメムシで、生息域は熱帯から亜熱帯。八丈島は海洋性の温暖湿潤気候ですので、日常的に見られる昆虫ではありません。

アカギカメムシも台風22号によって運ばれてきたのかも知れませんね。

私たちが気付かないうちに、生き物の行動が変化していました

今日は、「2025年11月10日、台風22号直撃1ヶ月後の東京都八丈島の生き物の不思議な変化」と題してのお話でした。

台風22号の谷における風向、通過後の多くのかかり枝、シマクサギの花から実への不均一な生長、セイタカアワダチソウの草丈が低くなった現象、オオシマザクラの狂い咲き、熱帯から亜熱帯域に生息するアカギカメムシの群れについて紹介しました。

PR