足首を思いっきり挫いて、その時何かが切れる音が聞こえました。

やっちゃった・・・

あれから1週間経ちました。大きな腫れは収まってきたものの、足全体のじわっとした腫れは今も続いています。

外科のお医者さんは

完全に靭帯や腱が切れたらぷらぷらになると思います

病院内でも歩けているようので、おそらくそこまでは行っていないのではないでしょうか

と仰っていました。

月末に整形外科の先生に相談し、そこで必要になったらMRI診断をしに都心の病院へ行き、診断結果によっては手術という流れになりました。

でも、多くの場合は保存療法で回復することも多々あるそうなので、自然治癒も願っています。

そんなわけで、今年の夏はじっと家にいて、これまで頭で描いていた撮影は全て中止することにしました。

やりたかったことがたくさん有ったんですけれどもね・・・

さて、このブログで紹介したように、2025年7月は集中して野鳥の

をしていました。厳密にはリモートコントロールによる撮影ですね。

今日は、「2025年7月の野鳥の無人撮影を振り返って」と題してのお話です。

30年前の無人撮影の方法

今から30年前、私はモズの撮影に夢中になっていました。その時、モズとその生息環境を一緒に撮影したいと考えました。

当時はデジタルではなくフイルムです。フイルム代と現像代でお金がかかりますので無駄なシャッターは切れません。

私が試みたのは、予めモズが来る場所を調べ、その場所にCCDカメラとカメラを一緒に置き、モニターで観察して、体の向きが期待した方向に向いたらリモートコントロールで撮影するという方法でした。この方法は思いの外上手くいきました。

EOS RT+EF28mm F2.8 RDPII (愛知県名古屋市)

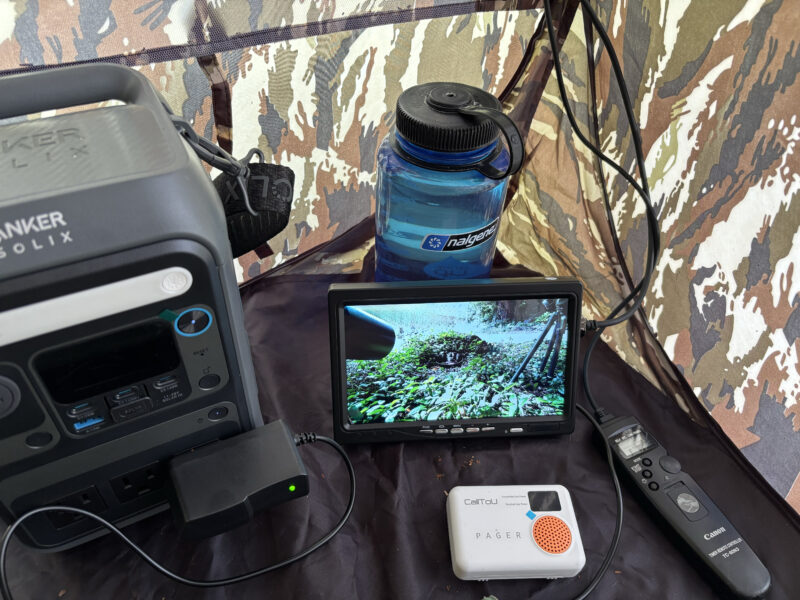

2025年の無人撮影の方法

2025年7月、ホオジロの水浴びのシーンを無人撮影しました。

考え方は30年前と一緒。違うのは、手作りの道具から既製品に一新したことです。

既製品の組み合わせですので動作の信頼性は高いです。CCDの解像度は上昇し、モニターは見やすくなり、そして、人感センサーによって「待ち」の負担を軽減しました。

その結果、今まで撮れなかったホオジロの水飲みの一瞬のシーンの撮影に成功しました。

EOS R3+Mount Adaptor EF-EOS R+EF100mm F2.8L Macro IS USM

ミラーレスカメラの力

昔の無人の近接撮影は、レンズのピントはマニュアルで固定、絞り値は大きくしてピントの合う範囲を広げて撮影していました。

2025年はミラーレスカメラが使えます。

一眼レフカメラとミラーレスカメラの大きな違い。それは瞳AFあるいは瞳トラッキング機能です。

ミラーレスカメラは、一度被写体を認識しますと、自動で瞳にピントを合わすことが出来ます。

私はこの機能を撮影に利用しました。望遠レンズを使って、被写体の瞳にピントを合わせ、背景をぼかすという撮影が可能になりました。

EOS R3+Mount Adaptor EF-EOS R+EF100mm F2.8L Macro IS USM

私の無人撮影の方法の問題点

確かに狙った撮影は成功しました。不満はありません。

でも、心の中でもやもやしたことがありました。実際に撮影してみて、やはり下記は問題だと思いました。それは、

- 撮影セットは機動性はあるものの、準備に30~40分かかる。

- テントの中は暑い。

- 雨に弱い。

です。そう、私の方法は、暑さは仕方がないですが、セットには時間がかかりますし、天気が晴れか曇りの好条件でしか使えないのです。

トレイルカメラ的な写真を撮るためには別の方法を考えなくてはいけない

トレイルカメラを長期運用して色々なことが分かってきました。

トレイルカメラは無機物です。動物は単なる物としか思いません。

これは野生動物を写す上で大きな利点です。水を飲む4羽のハシブトガラスも、野良ネコも全く気にしません。

トレイルカメラの写真のクオリティーで満足するならばそれで良し。でも、もっと良い写真を撮りたいとなると、写真用のカメラを野外で完全無人でずっと動かし続けなければなりません。

この場合は、

- センサーとカメラのレリーズを直結して独自で動くようにする

- カメラの設定(オート露出、スピードライト)

- 電源の確保と安全性(電流・電圧の調整)

- 雨(湿度)対策(ハウジングの自作)

と自作の部分が増えてきます。

どの段階で私がこの世界に入るのか・・・。最終的には熱意です。

今は、自問自答をしながら、自身の将来の撮影を考えています

T90+New FD135mm F3.5 RDPII

今日は、「2025年7月の野鳥の無人撮影を振り返って」と題してのお話でした。

私の30年前の無人撮影、2025年の無人撮影、ミラーレスカメラやトレイルカメラの有用性について紹介しました。

そして、今の方法の問題点を紹介し、自身が進む撮影の方向性の一つを書きました。今後どうなるか分かりませんが、色々考えたいと思います。

PR