今年の夏は、怪我がなかったならば、八丈島で徹底的に無人撮影をしようと思っていました。

今まで私が見てきた自然の世界にさらに一歩奥に踏み込みたいと思ったからでした。

今日は、「野鳥の自然のままの姿を撮影するために考え続けていること」と題してのお話です。

モズの生態の撮影

今年(2025年)の春、モズの生態を深く撮影出来る貴重な機会に恵まれました。最終的に、この時期に撮られた写真を中心にして、「モズ 小さな猛禽」というタイトルでモズの生態写真集をKindleで出版しました。

この機会で、「徹底的に調べる」と「チャンスを待つ」という2つのことを体で学びました。

写真は超望遠レンズで撮影しました。写真自体には満足はしましたが、何かもっと出来るのではないかと思っていました。

タネコマドリとの出会いと撮影

今年は本業で八丈島の山に入る機会が多くありました。仕事ですので作業に集中していたのですが、何かの役に立つかと思って野鳥の声が聴こえた場所をQFieldで記録していました。

家に帰ってからぼ~っとデータを眺めていましたら、タネコマドリの出現場所に偏りがあることに気が付きました。

何か変だな・・・

仕事場の立ち入りは許可されていました。双眼鏡を持って、一つ一つ確認、観察していますと、タネコマドリが枯れ枝に止まっていました。

野鳥は生活のために必ず移動します。タネコマドリもずっと枯れ枝にいるわけではありません。

ただ、トレイルカメラを仕掛けて観察しますと、タネコマドリは1日に1回以上この枯れ枝に止まることが分かりました。タネコマドリの通過地点だったのです。

超望遠レンズを構えて待つのも一つの方法です。ところが、撮影する殺気を完全に消せるかといいますと、私は自身がありませんでした。

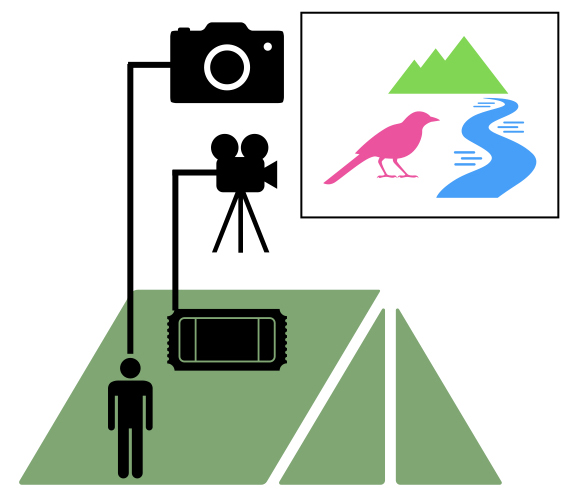

条件は揃っていました。ここでは私が今から30年前に経験したリモートコントロールによる無人撮影法を選択しました。

カメラと焦点距離の短いレンズの選定、三脚の選定、カメラの高さ角度の調整、レリーズの準備、ブラインドの位置を工夫しました。

八丈島は雨の多い土地です。ところが、幸運にも晴天が数日続きました。

待っていた枯れ枝にタネコマドリが止まった時はとても緊張しました。

でも、ここまで準備していれば難しいことはありません。あとはシャッターを切るだけ。

タネコマドリの前にはカメラしかありません。人間の私を意識していない、狙った通りのタネコマドリの写真を撮影出来ました。

EOS R3+Mount Adaptor EF-EOS R+EF100mm F2.8L Macro IS USM

野鳥の水浴び場の準備

自分が考えていることはどこまで実現できるでしょうか?

次は野鳥の水浴びのシーンの撮影を計画しました。

2020年から野鳥の水浴びを撮るために、トレイルカメラで試験的に運用していました。これをトレイルカメラからカメラへの置き換えを考えたわけです。

思いつきは所詮思いつきです。遊び半分でやっていたことです。結果は簡単には出ませんでした。

気合を入れて本格的に準備しました。結果は、水があるのにも関わらず、野鳥は水浴び場に見向きもしませんでした。

水浴び場の大きさ、設置位置、水の質、トレイルカメラの位置・・・。条件をいくら変えても結果は出ませんでした。

そんなとき、水に濡れたヒヨドリを偶然発見しました。

あっ・・・

これか・・・

この気付きがきっかけ。そして、これまでの多くの失敗の経験が、即成功に繋がる一本の道に変わりました。

それ以降、狙ったとおりに百発百中で撮影出来るようになりました。

トレイルカメラからカメラへの撮影機材の交換は簡単ではなかった

ここまで来ますと、カメラによる撮影は私は簡単と思っていました。

ところがそうは問屋が卸しません。カメラを設置しますと野鳥は来なくなりました。

なんだかんだ言っても野鳥には脳があります。いつもの水浴び場の周辺環境が変われば、当然何かを疑います。私の微かな動きも「危険」と判断されました。

そこからはテストの連続です。

水浴び場での撮影は、たくさんの撮影機材のパーツが必要でした。一つ一つ動作を確認し、加えたり減らしたり、組み立て、設置時間を変え、並行して野鳥のデータも時間をかけて集めました。

パーツが組み上がった時には野鳥が来る環境条件を見つけ、撮影が出来るようになりました。

予想以上に撮影には時間がかかりましたが、今回も人を意識していない水辺のホオジロを撮影出来ました。

EOS R3+Mount Adaptor EF-EOS R+EF100mm F2.8L Macro IS USM

情報の取り込みと今後の目標

私が大学の学部生の時まではプロの動物写真家になるのを夢見ていました。

当時参考にしていたのは、宮崎学先生と嶋田忠先生の写真と撮影方法。貧乏学生でしたが、写真集は全て買い、書籍も出来るだけ読むようにしていました。

その時の情報と自分のフィールドの情報を組み合わせ、反射型赤外線センサーを使ってコゲラの飛翔を撮影したのはいい思い出です。この写真は平凡社のアニマ賞の特集号にも掲載されました。

T90+New FD135mm F3.5 RDPII

あれから30年経ちました。その間、私は写真の世界を離れ研究者として生きてきました。

宮崎学先生と嶋田忠先生はご自身の信念に基づいて精力的に活躍していました。

写真はただ撮るだけではありません。

周辺環境や動物の生態の観察、機材セッティングや改造・・・。これら全てに長期間の創意工夫が詰め込まれます。

「小事が大事が生む」というように、他人には気づかないくらいの小さな変化や発展が最終的な写真の出来に繋がります。

最近、先生方々の書籍を読み、先生方々の継続された努力を時間差で知りました。それに反して、自身の足りなさを実感しました。

プロとアマの差です。当たり前といえば当たり前なのですが、自身の努力の無さこそがいけないと思いました。

ただ、今年の無人撮影を経験して良いこともありました。書籍に綴られている文書のキーワードが浮き上がって見えたことです。

私が若かったころは見落としていたことが、何のためにそれらを使ったのかが分かるようになりました。

そうしますと、自身がやらなければいけない課題が一つまた一つ見えるようになってきました。

現在まで、ホオジロとヒヨドリの水浴びのシーンは撮影出来ました。正直に話しますと、私にとってこれらはテストでした。

本当の狙いは、初めて書きますが、アカコッコ、タネコマドリ、シチトウメジロ、モスケミソサザイ、イイジマムシクイなどの八丈島で見られる伊豆諸島特有の野鳥の生態の撮影です。

出来るかどうかは分かりませんが、フィールドの観察、機材の工夫で挑戦したいと思っています。

今日は、「野鳥の自然のままの姿を撮影するために考え続けていること」と題してのお話でした。

これまでの無人撮影のお話とその時考えていたこと、これから撮影しようとする本当の目的とそこに到達する自身の課題についてのお話でした。

何事も一朝一夕では目標に到達出来ません。これからの経験を楽しみつつ自身の限界に挑戦したいと思います。

PR