多くの場合、野鳥写真は超望遠レンズを使って撮影します。

超望遠レンズの焦点距離は、300 mm、400 mm、500 mm、600 mm、800 mm、1200 mmです。プロの写真家でなければ、焦点距離400 mm〜600 mmのレンズを使います。

PR

野鳥を撮影する方法は2つのタイプがあります。

- 散策しながら撮影する。

- 一点にとどまって撮影する。

前者は手持ち撮影が多く、後者は三脚撮影が多いです。

今回は、「超望遠レンズの構え方」を主題としていますので、手持ち撮影にフォーカスを当てます。

手持ち撮影は、撮影者も簡単に移動できますので、短時間で画角の変更や細かな微調整ができるのが利点です。ですので、手持ち撮影ができれば、野鳥写真においては、撮影の幅が大きく広がります。

ところが、この超望遠レンズ、「超」という名前通り、レンズの重さがとても重いです。多くのレンズは1 kg〜4 kg。ものによっては16 kg(笑)という化け物級もあります。

でも、1 kg〜4 kgであれば、訓練次第で手持ち撮影が可能です。それでは、その方法を解説します。

PR

超望遠レンズの構え方

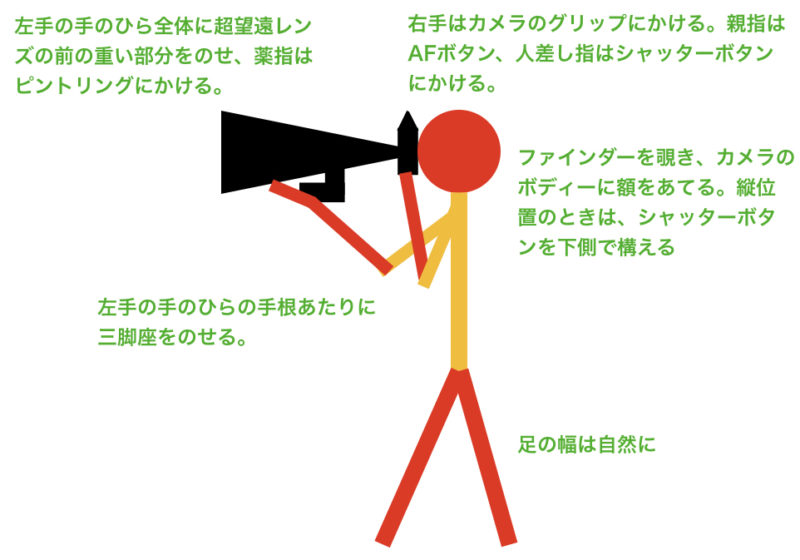

私の結論は下記の絵の通りです。

- 左足が前、右足が後ろ。足の幅は自然に。

- 右手はカメラのグリップにかける。親指はAFボタン、人差し指はシャッターボタンにかける。

- ファインダーを覗き、カメラのボディーに額をあてる。縦位置のときは、縦位置グリップの無い機種の場合はシャッターボタンを下側で構える。

- 左手の手のひらの手根あたりに三脚座をのせる。

- 左手の手のひら全体に超望遠レンズの前の重い部分をのせ、薬指はピントリングにかける。

一つずつ解説します。

1. 足の幅は自然に。

左足は前、右足は後ろ。足の幅は自然に。狭すぎても広すぎてもダメです。自身で一番いいバランスの幅を探してください。足に根を張ったような感覚になると、腰を軸にして、流し撮りも楽にできるようになります。

2. 右手はカメラのグリップにかける。親指はAFボタン、人差し指はシャッターボタンにかける。

私の場合は、右手の手ひら全体で包むようにグリップを持つことによってカメラ側の位置を決定しています。

親指フォーカス設定のカメラの場合は、AF開始ボタンとシャッターボタンはそれぞれ親指と人差し指で押します。

最近のミラーレスカメラは、AFの被写体追尾、瞳トラッキング性能が優れていますので、設定変更なしでOKの場合が多いです。

3. ファインダーを覗き、カメラのボディーに額をあてる。縦位置のときは、縦位置グリップの無い機種の場合はシャッターボタンを下側で構える。

カメラのボディーを額にあてることにより、右手と合わせて、カメラの角度が上下に動かないようにします。

4. 左手の手のひらの手根あたりに三脚座をのせる。

これは野鳥写真をはじめた時からの私の癖です。この場所をシーソーの支点のように支えます。人によっては三脚座を180˚回転させ、レンズの重さを左手に直接かける方法の方もいます。

5. 左手の手のひら全体に超望遠レンズの前の重い部分をのせ、薬指はピントリングにかける。

先ほどの手根と左手の手のひらとの2点で前玉が上下に動かないように支えます。ピントリングに薬指をかけるのはマニュアルで合わせなければならない時に備えてです。けっこう使っています。ですので、ピントリングが前よりにあるレンズが好きです。

全てを合わせますと、前玉の近くで2点、右手で1点、額で1点の計4点でカメラとレンズを支えていることになります。全重量の重さを4点でバランスよく分散しています。このため、見かけよりも力を入れずに、超望遠レンズとカメラを構えることができるようになります。

それ以外の重要なポイントとして、

- 脇を締めるという意識はしない。

- きちっとホールドしようと意識しない。

- シャッターボタンを押すときは息を止めない。

何事も意識をすると、体が硬くなり、微妙に震えるようになります。ですので、何も考えずにリラックスして、AFボタンを押し、シャッターボタンを押した方がいい結果につながると思います。

現在は、レンズ内手ぶれ補正、ボディー内手ぶれ補正が進んでいます。不安にならずに軽い気持ちで撮影するといい結果が出ると思います。

それでは、野外で超望遠レンズを構えて試してみてくださいね

PR