八丈島は火山活動で三原山、八丈富士の順で作られました。堆積有機層と鉱質土層で構成されていますが、八丈島は本土に比べて歴史が浅いため、堆積有機層の厚さは薄い構造になっています。

それでも、堆積有機層の厚さは、八丈島の歴史に依存しているために、三原山側の山の方が八丈富士側の山の方よりも厚いです。

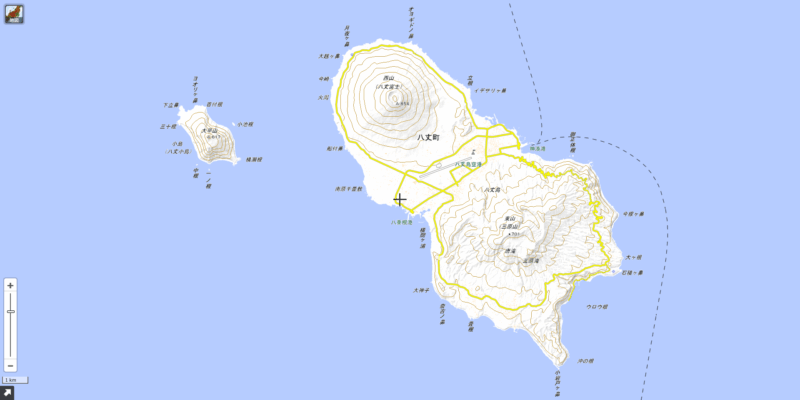

さて、国土地理院の地図を見ますと、八丈島の大部分は山で構成されています。森が存在しますので、木々が多いです。

自然が豊かと思われがちですが、本土と比べてどうも様子は違うようです。また、野鳥の営巣もそれらの木々に影響を受けているようです。

今日は、「東京都八丈島の森の中の野鳥の活動と人の活動との関係を想像しました」と題してのお話です。

八丈島の森の様子

先ほども書きましたように、八丈島の堆積有機層の厚さは、八丈島の歴史に依存しているために、三原山側の山の方が八丈富士側の山の方よりも厚いです。

その傾向は、それぞれのエリアで育つ木々にも影響を与えています。堆積有機層が厚い土地では木の幹が太くなり、薄い土地では細くなる傾向があります。

八丈島では、キツツキは住んでいません

キツツキは、木に中にいるコウチュウの幼虫を長い舌で食べる野鳥です。巣は自身の鋭いくちばしで幹を掘って作ります。

このキツツキの巣はカラ類などの小型の野鳥の巣にもなります。

ところが、八丈島では、キツツキは住んでいません。そのため、樹洞で営巣するシジュウカラやオーストンヤマガラは、苦労して適切な営巣場所探すことになります。

枝が折れ、外樹皮、内樹皮、形成層を越えて雨水が入り込み、木の木部まで適切な大きさに穴が空かないと、営巣場所にはなりません。

本当に自然任せ。本土に比べてカラ類が少ないのも頷けます。

EOS 7D Mark II+EF600mm F4L IS II USM+EXTENDER EF1.4xIII

林業活動で気付いた八丈島の木の不思議

八丈島は国立公園かつ90%が私有地です。基本的に山は誰かの土地です。

簡単に入れないんですよね

仕事で許可を得て、樹木の伐採の様子を見ることが出来ました。

自然のままの森では木の幹の太さが様々です。チェーンソーで木々がどんどんと倒されていったのですが、そこで気付いたこと。

八丈島の森の木は、木部が消失して空洞になっているものが意外とあるということです

切る前の木は、樹勢もそれほど悪くなく、健康そうでした。ところが、断面は幹の中心に穴が空いていました。

八丈島は多湿です。弱った木にとっては過酷な世界です。

一度、菌の感染によって木部が侵食される、あるいは、シロアリに食べられてしまうとあっという間に空洞の木となります。

この空洞、巣にならないだろうか・・・?

と意識して周囲の木を探しますと、ちゃんと巣として利用している野鳥がいました。

写真から分かりますように、巣として利用されている木は枯れています。そして、ある程度乾燥しています。

この状態になるためには、自然のままですと相当の偶然と年月が必要です。

昔の八丈島は、農業、漁業、製炭の兼業の半農半炭半漁集落があったそうです(福宿、地域研究, 36, 1-19, 1996)。

炭に適切と思われた木を切り倒した時、相当数の穴開きの木が倒されました。私は、野鳥がそれらの木々を利用していたのではないかかと推測しています。

現在の八丈島では昔ほど製炭は盛んではありません。山の中の木の伐採数の減少しています。

昔の八丈島では、本土のキツツキの代わりに人が巣穴づくりをしていました。ですので、今は昔に比べて樹洞を巣とする野鳥の羽数は少なくなっているのではないかと、私は思っています。

数字はありません。これはあくまでも私の想像です。

でも、きちっと計測しましたら、これを証明しそうな数字が出てきそうですね。

今日は、「東京都八丈島の森の中の野鳥の活動と人の活動との関係を想像しました」と題してのお話でした。

八丈島の森の木の幹の太さは、堆積有機層が厚い土地では太くなり、薄い土地では細くなる傾向があります。

野鳥は営巣場所として、枝が折れて出来た樹洞だけでなく、幹が中空となった木を利用していました。

昔の八丈島では製炭が盛んに行われていました。伐採木の中に幹が中空となった木が混ざっておりましたので、野鳥の営巣は人の活動に影響を受けていたのではないかと私は思っています。

引用文献

福宿 光一 日本の木炭生産100年の足跡 ー時代・地域・人ー . 地域研究, 36, 1-19, 1996-03-20.

PR