私の写真歴は37年。気が付けば、もう40年近く写真を撮っているんですね。

ネガフィルムから始まり、プロ写真家を目指してリバーサルフィルムを使うようになりました。

ネガフィルムのラチチュードの範囲が広く、露出を相当ミスらないとボツにならない特徴がありました。ですので、一般にフィルムと言いますとネガフィルムでした。

一方、リバーサルフィルムは発色再現性と高解像度の点から評価されており、印刷用に使われるフィルムでした。しかし、ピンポイントで適正露出を決めないと、ボツになる特徴がありました。

リバーサルフィルムは今の時代ですと、「jpg撮って出し」に近いですね

その後、研究者になった私は、プロ写真家になるのを諦めました。写真は細々と続け、お金のかかるフィルムから卒業し、デジタルカメラを使うようになりました。

研究中心の生活だったため、デジタルカメラの内部のことは勉強しませんでした。今では当たり前に記録様式として使っているRAWの存在も、当時は知らなかったのです。

八丈島に来てから、本格的に自然を撮影するようになりました。

植物や風景は何枚も撮影できるチャンスがありますので、露出設定は全てマニュアル。野生動物は一生のうちに一度しかチャンスのないので、露出設定はマニュアル+ISOオートを使うようになりました。

それでもパーフェクトな撮影はできません。

RAWで記録することの利点の一つに、ボツをRAW現像の過程で救済できることです。

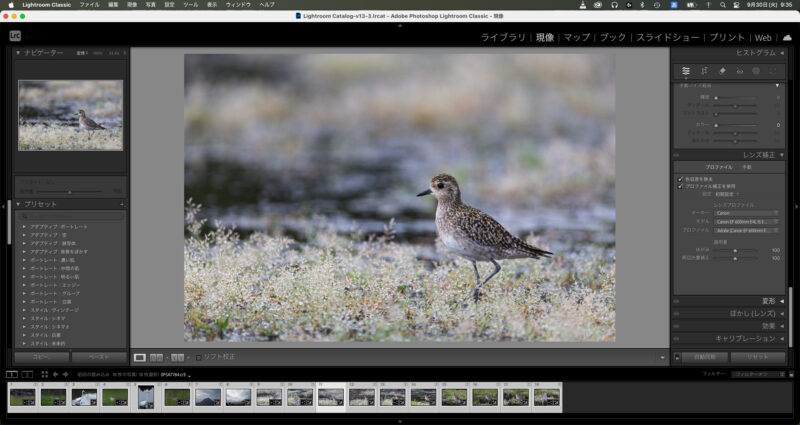

私にとっては、この時に使うソフトウェアがAdobe Light Room Classicでした。

PR

今日は、「「Lightroom Classicの教科書 AI対応版」を読みました」と題してのお話です。

初めはカメラメーカーのフリーのRAW現像ソフトを使っていました

カメラを購入しますと、各メーカーのRAW現像ソフトがフリーで使えるようになります。SonyはImaging Edge Desktop、NikonはNX Studio、CanonはDigital Photo Professionalという具合です。

カメラもレンズも全て同じメーカーですと、これらの恩恵が受けられます。

フリーは良いですよね

私はCanonのカメラとレンズを主に使っています。しかし、1本だけSIGMAのレンズを持っています。

カミソリマクロと呼ばれる70mm F2.8 DG MACRO Artです

性能はピカイチです。これを使ったらもうマクロ撮影では手放すことができないくらい素晴らしいレンズです。

ところが、このレンズはSIGMA製です。残念なことに、CanonのDigital Photo ProfessionalではRAW現像はできません。

Adobe Lightroom Classic

RAW現像ソフトとレンズの互換性の問題から、Adobe Lightroom Classicを使うようになりました。昔は買い切り、今は、痛い出費ですが、サブスクです。

有償であるからこその利点もあります。Adobe Lightroom Classicは、全てのメーカーのカメラとレンズのプロファイルが含まれているため、1本のソフトウェアでRAW現像か完了できます。

そして、直感的なUIのため、説明書を読まなくてもGoogle検索をしなくても、初心者でも容易にRAW現像ができる優れものです。

私もAdobe Lightroom ClassicのUIの使いやすさから、真面目に使い方を調べずに、RAW現像をしてきました(笑)。

PR

現在の私のRAW現像のレベル

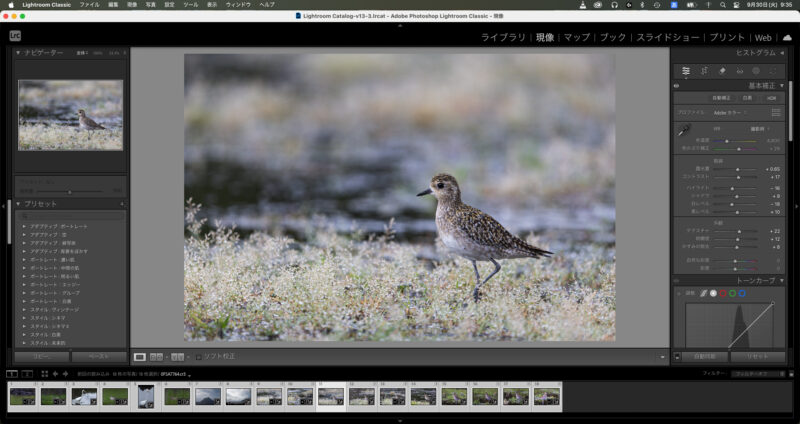

私の被写体は自然なので、ほとんどレタッチ(修正)はしていません。95%くらいは撮影時に決定され、残りの5%くらいがRAW現像で修正という感じです。

現在の私のAdobe Lightroom Classicのバージョンは14.5.1です。

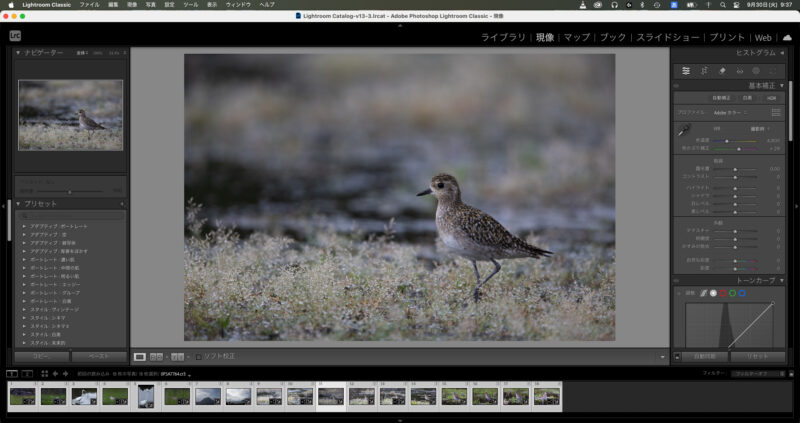

私のRAW現像方法は下記の通り。

最初はやや暗めの写真から始まります。これは、ISOオートによって、1枚の写真に明るい光から暗い光まで全て含めたためです。

そのため、白飛びと黒つぶれの部分がほとんど無いようになっています。

ここから、基本補正の色温度、色被り補正、露光量、コントラスト、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベル、テクスチャ、明瞭度、かすみの除去、自然な彩度、彩度、レンズ補正のプロファイルを修正します。

この他に、写真によっては、ゴミの消去、マスク、カラーグレーディング、ディテールのノイズ除去を使います。

どんなことでも勉強をして知らないことを知った方がいい

繰り返しになりますが、私は自然の写真しか撮りません。ですので、おそらく、上記の使い方でRAW現像の目的は達成されるはずです。

しかし、これまで独学でしたので、全てを理解して使っているわけでもありません。

私の知らない機能をどこかで使えば、より良い写真になるかも知れません。

「どんなことでも勉強をして知らないことを知った方がいい」ですよね

そこで、「Lightroom Classicの教科書 AI対応版」を読むことにしました。

Adobe Lightroom Classicのを本で勉強し直すことにより、それぞれの機能の意義、役割、効果を知りました。

自然を被写体にしますと、大きなレタッチは必要ありません。ほぼ私の使い方で十分でした。

一方、他の分野は違いました。撮影者が意図的に光と色を変えていました。

絵は、描き手が造形を生み出し、色合いを決め、その組み合わせをしますね。

写真は造形は存在するものを写しますので、この点は固定です。しかし、Adobe Lightroom Classicの機能により色と光を自由に変えられますので、この点は絵に近い創作となります。

そう、Adobe Lightroom Classicは、写真を素材として創作をする人に対して威力を発揮するソフトウェアだったのです。

「Lightroom Classicの教科書 AI対応版」は、異分野の写真の世界への理解度を上げる親切な解説本の役割も果たしていました。

興味深かったですね

PR

今日は、「「Lightroom Classicの教科書 AI対応版」を読みました」と題してのお話でした。

RAW現像、フリーのRAW現像ソフト、Adobe Lightroom Classicの私の使い方、そして、「Lightroom Classicの教科書 AI対応版」を紹介しました。

Adobe Lightroom Classicは直感的なUIですので、説明書やGoogle検索に頼らなくても、初心者でも容易に使いこなすことができます。

しかし、色々な便利な機能も含まれていますので、時間がありましたら1冊の解説本を読むことをおすすめします。

快適に使えるようになりますよ

PR