私は、元々、小学生の科学教育の貢献のために八丈島に来ました。2019年からのコロナ禍で一旦休止しました。

蔓延が一旦落ち着き、科学教室が再開して

子どもたちは集まるかなぁ・・・

と不安でした。そんな時に1人のお子さんと出会いました。

今日は、「2022~2023年に行われた小学生の2021年の台風16号の風の研究の紹介」と題してのお話です。

自身の研究経験を子どもたちに伝える

私が好まない言葉に「教育格差」というものがあります。親の収入差が原因で子どもの教育レベルに差が出るという考え方です。

八丈島に来る前は、私は日本国内外で研究者として生きてきました。最後の国家プロジェクトは研究費は潤沢でしたが、それ以外は少ない研究費の中で研究をしてきました。

そのような条件下でも、私の研究業績を見れば分かりますが、「え゛?」と言われるような科学雑誌にけっこうの本数で発表してきました。

そう、研究費と研究成果はイコールではないのです

八丈島は確かに田舎です。私を含む大人の収入は都心と比較して少ないでしょう。

しかし、「教育格差」のようなことが起きるなど誰が決めたのでしょうか?私の経験からすれば、大人が勝手に決めたラインに思われます。

じゃあどうすれば良いのか?

私が現役の研究者だった時、自身が使っていた生物材料を私の管理化の下、手元に置き、常に観察していました。アメリカでは、生物材料の管理はテクニシャンの仕事で、研究者は直接観察することはありません。

私は、研究における盲点だと思っていました

これを子どもたちの科学教育に当てはめました。偏見に刷り込まれた大人が住んでいるところに無いものを研究材料にすればいいのです。

田舎の八丈島には「研究」材料はたくさんあります

研究教育

大学では、今は「教育研究」だそうです。先生が教えて、研究するのだそうです。

学生と話した時、

だって先生が言っていたから・・・

と学生が応えたのに、私はとても驚きました。研究は、答えが分かっていないからこそするのです。

教科書や参考書に答えは書かれておらず、当然、先生もその答えを知りません。新たな知見の1行は研究している人自身が書くのです。

ですので、研究では、小学校、中学校、高校の先生が言っていたようなことは答えになりません。

研究は、基礎は当然必要ですが、そこから先は自分で切り開き、自分で歩くものです。

研究は小学校では理科に含まれますね。

私が教える研究は、情報収集、測定、記録、思考、実験器具が無ければ自分で作ることになりますので、理科以外に国語、算数、社会、図工も使います。

そう、あるものは何でも使います

そして、自身の精度を高め、成果が出るまで、誰がやっても同じ結果になるまで続けさせます。

プロの研究者と同じことをさせます。

研究の過程で自分自身に対してハードルを課し、それを乗り越えるために、自身に相当の鍛錬を課すことになります。

研究が終わった時には科学的な知見も増えますが、それらよりもっと大切なことは、この経験によって未知に対する耐性とそれに挑む根性が鍛えることにあります。

それが子どもたち自身の将来の成長に繋がります。

「教育研究」では、教えられたことをただやらせるだけです。人は成長しません。

大人が子どもたちに与えるべきものは「研究教育」です。それは未知の世界との接触のきっかけとなり、自身で思考し、自身を育て成長を促すことにつながります。

未知に対して挑戦する1人の好奇心旺盛のお子さんとの出会い

2019年からのコロナ禍が少し収まり、私の科学教育の場も再開しました。しかし、2022年になってしまい、これまで一緒に研究してきた子どもたちは小学校を卒業し、全員いなくなってしまいました。

先輩から研究教育に纏わる様々なこと教わる文化の消失でした。歴史を失うとうことは、継続して積み上げてきたことが無になることだと実感しました。

どうしようかなぁ・・・

とそんな状態の時、彼は現れました。

八丈島で起きる様々な現象の中から研究テーマを選ぶ

現代の情報の伝達手段として、文字、写真、動画があります。それらを見て、人は様々な感情を動かされ理解されるでしょう。

でも、これらは二次情報です。元々の情報から誰かのフィルターを通してまとめられたものです。

読んで分かる程度のもので研究すれば、それこそ「教育格差」で八丈島の子どもたちは負けるでしょう。私はそういうことは嫌いです。

参加されたお子さんと話しました。

八丈島には色々な地形があり、様々な植物、動物が住んでいます

本土に似ているところもあれば、違うところもあります

私としては、八丈島で見られて、本土では見られない現象を研究テーマにすべきだと思います

そして、私がこれまで見てきた事象についていくつか紹介しました。

お子さんが選んだのは「風」でした。

一言で「風」ですが、住んでみれば分かるのですが、八丈島の風は本土の風とは違います。2025年ですと、最近の台風22号。

お子さんとの出会いは2022年ですので、2021年10月1日の台風16号の風について研究することにしました。

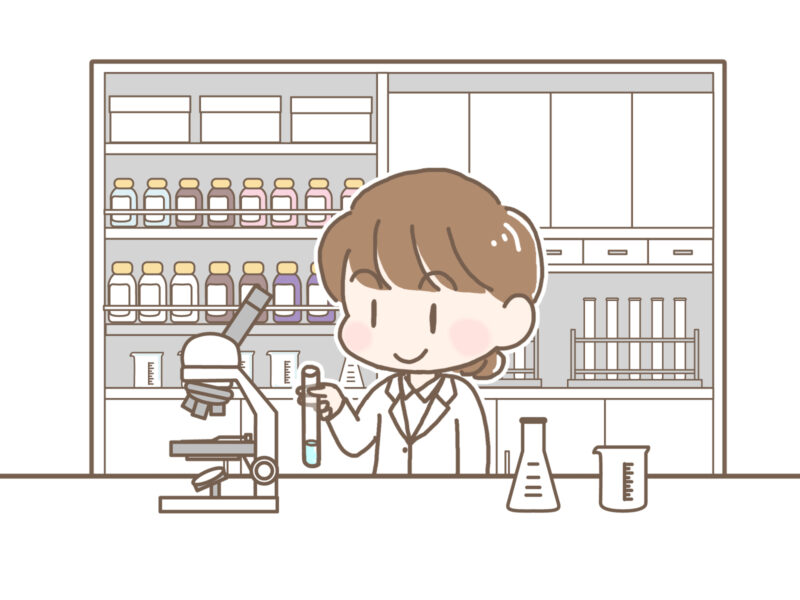

神港つり具店様の台風16号のXの動画から重要な情報を読み取る

彼に神港つり具店様のXの台風16号の動画投稿を見せました。

これ、おかしくないですか?

動画に映っている建物は壊れているのに、何で撮ることができるの?

撮っている人は、壊れている建物よりも安全な場所にいるってことでしょ?

ニュースでは「建物が壊れて大変!」と流れているのに、彼は全く違う所を見ていました。

彼は神港つり具店様の場所を知っていました。この壊れている建物は、神港つり具店様から

道を挟んで直ぐ側にありました。

さらにGoogleマップを良く見ますと、神港つり具店様は弧のようなドーム状の崖の中にありました。このドーム状の崖が台風の風速を抑えた原因ではないかと、彼は予想しました。

実験台の作製と実験条件の確立

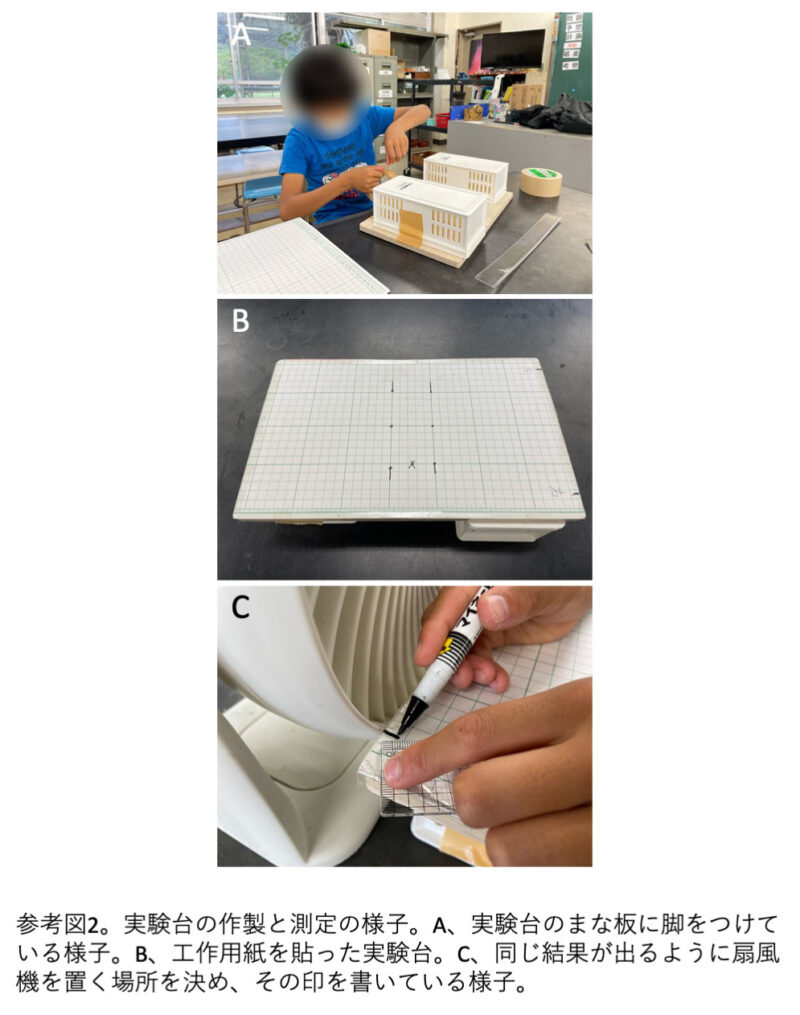

実験台の作製

私自身は実測が一番と思っています。

しかし、八丈島は強風の天気は普通ですし、しかも年間降水量3,000 mmを越えます。

2人で話し合いました。その結果、安全な実験室で壁の模型を作り、風を当てて、壁と風速の変化の関係を研究することにしました。

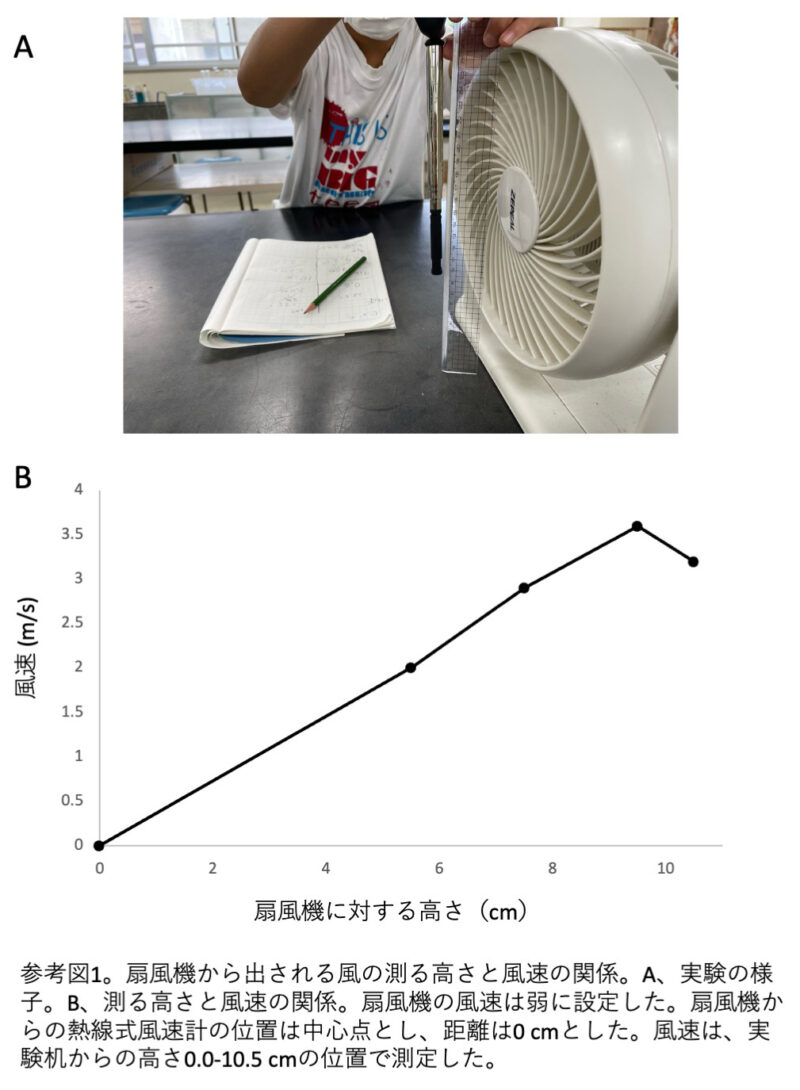

実験室内での微風を測定しますので、風速は熱線式風速計で測定しました。これだけは替えありませんので、1万円ちょっとかかりました。

実験室内の研究でも思わぬハードルがありました。

再現性です

初めは、「壁の模型を作って扇風機の風を当てて風速を測れば終わり」と簡単に考えていました。

ところが、実際に測定してみますと、用意できた扇風機の風速は高さによって違うことが明らかになりました。

台が必要だね

彼と一緒に100円ショップに行き、材料を買いました。彼の操作で危険な所だけは注意し、自由に実験台を作らせました。

心の中で

もっといい方法があるのに・・・

と思うことは色々あったのですが、ここはグッと我慢。

そうしますと、実験の再現性を得るために彼は面白いことをしてくれました。

プラスチック製の台の上にガムテープで板を付け、台上模型の位置を再現性良くのせるために工作用紙を貼りました。さらに、扇風機の位置をいつも同じにするために台と扇風機に記しを付けました。

実験条件の確立

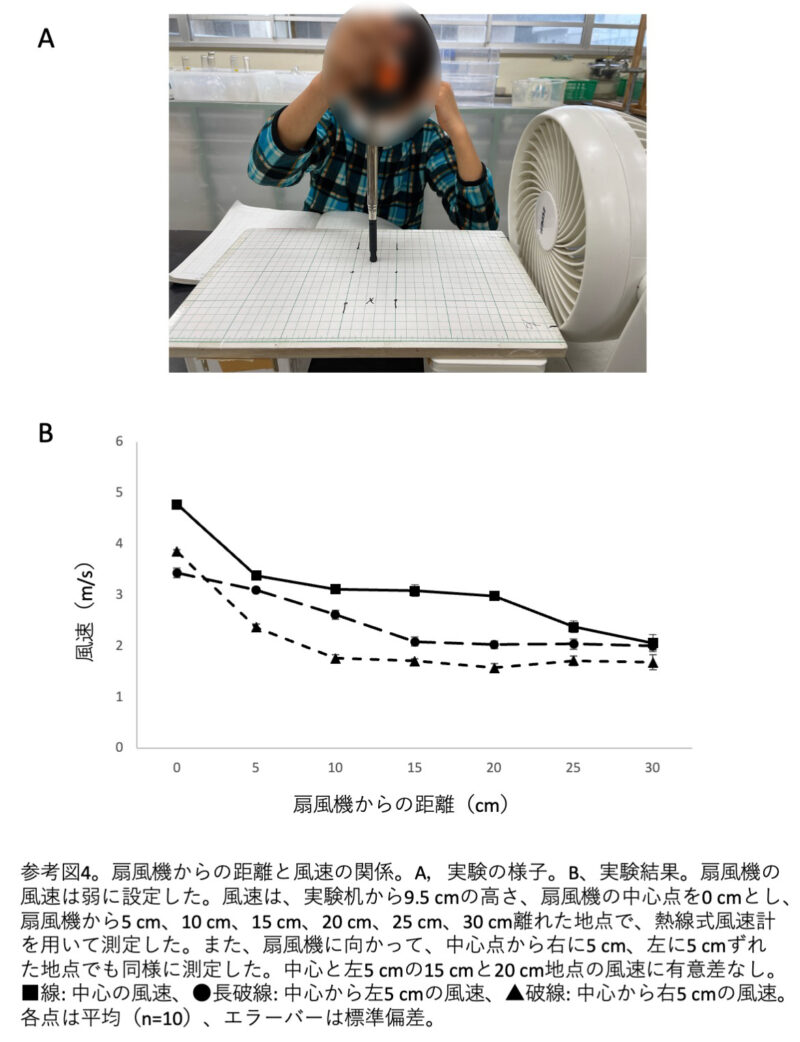

扇風機と実験台を密接させ、扇風機から出てくる風の高さが固定されても、風速が再現性良く測定できる訳ではありませんでした。

彼は1つずつ測定しました。扇風機からの距離、扇風機の中心、左右の距離をそれぞれ10回ずつ測定し、平均値を見ました。

その結果、扇風機から15-20 cm離れ、中心から左5 cmのところで再現性良く風速が測定できることが分かりました。

以後は、この地点で風に対して0˚、30˚、45˚、60˚、90˚に壁の模型を起き、風速を測定することにしました。

平らな壁の角度、模型の壁に対する風の角度と風速の面白い関係

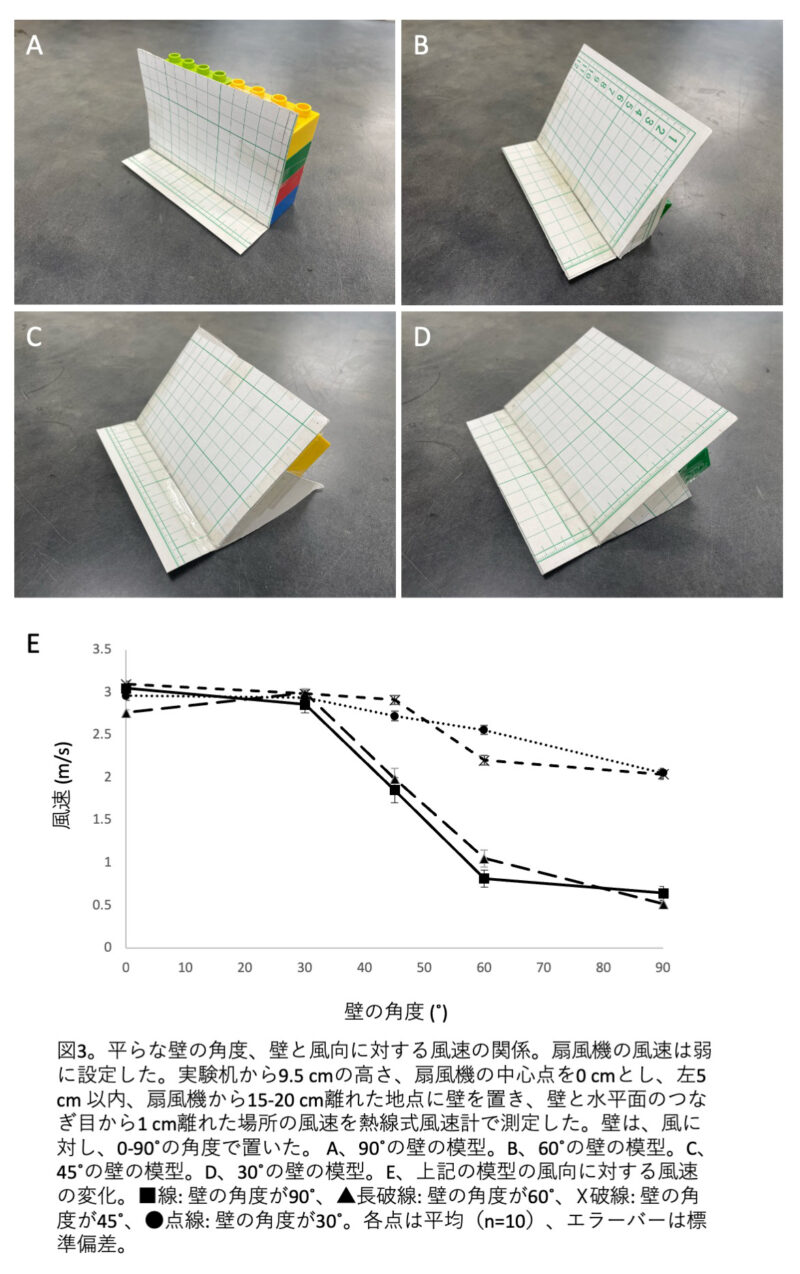

ここからは図工の時間。彼は、手元にある物や科学教室のOBの方々から寄付された物を利用して、壁の模型を作っていきました。

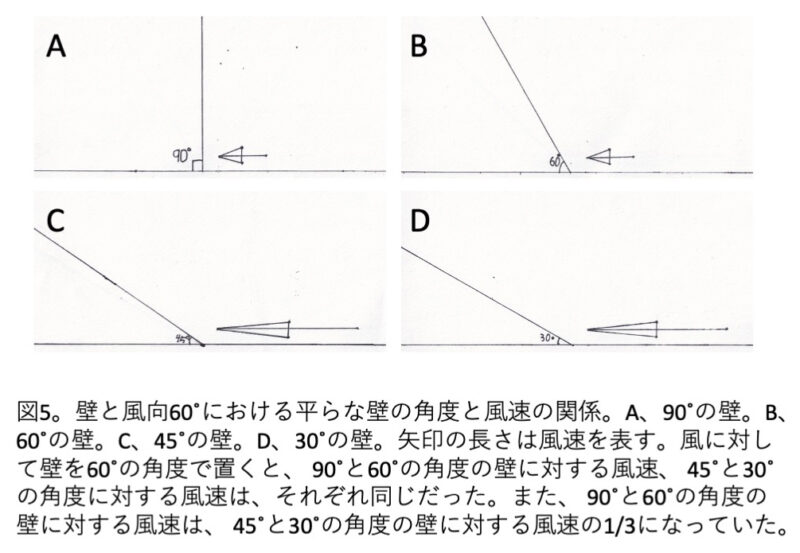

30˚、45˚、60˚、90˚の角度を持った壁の模型を作りました。それらを所定の位置に、風向に対して色々な角度置き、風速の変化を測定しました。

予想では、30˚、45˚、60˚、90˚の壁に当たると角度が増すにつれてだんだんと風速は下がると思っていました。

ところが、予想に反して、30˚と45˚、60˚と90˚の角度を持った壁がそれぞれ同じ測定結果となり、30˚と45˚、60˚と90˚の結果にギャップがあるように風速がシフトしていたことが分かりました。

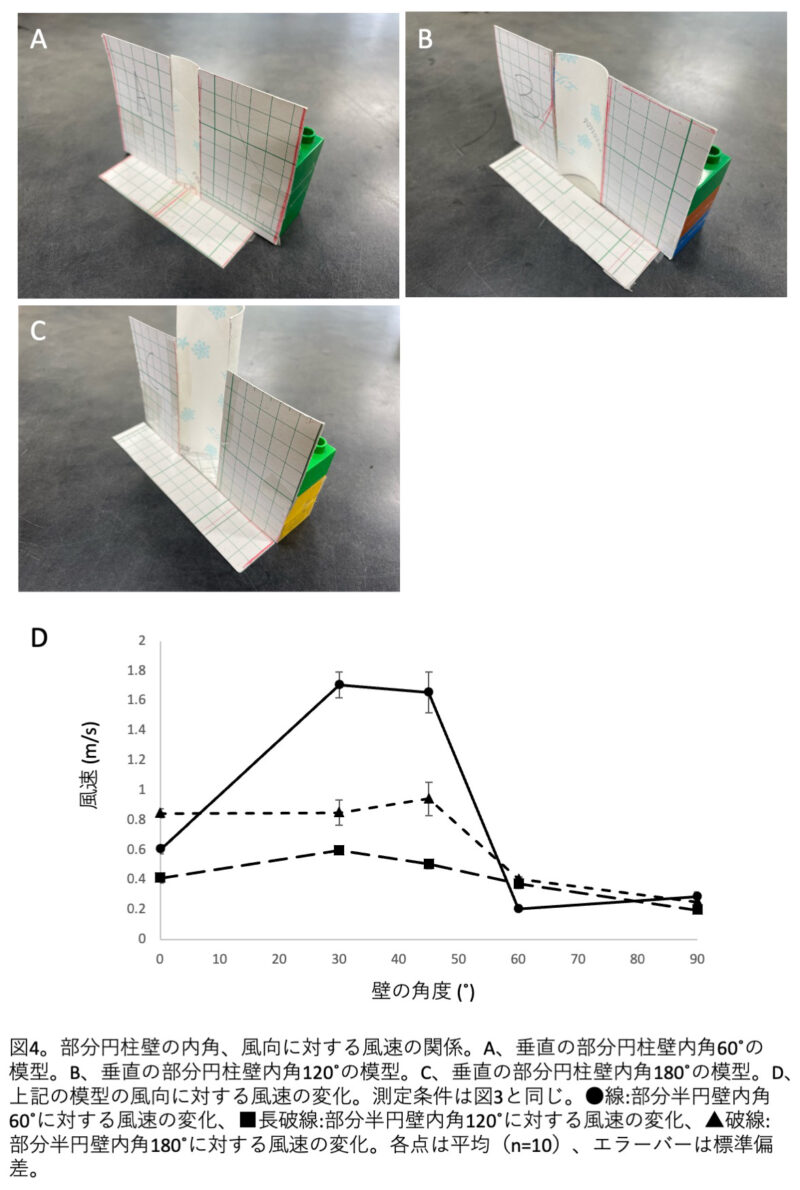

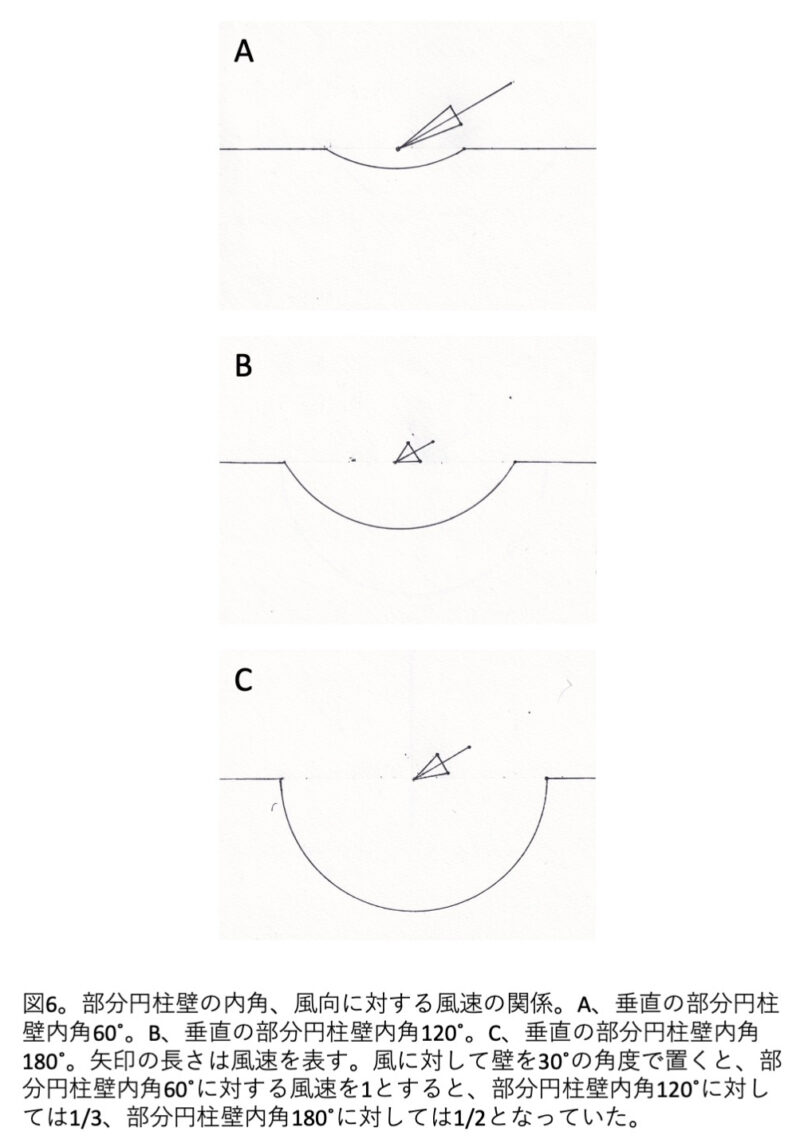

ドーム型の壁の弧の角度の大きさ、模型の壁に対する風の角度と風速の面白い関係

壁の角度が60˚と90˚でも、風速に与える影響は同じであることが分かりました。次に、壁の角度を作りやすい90˚にし、中心にトイレットペーパーの芯を使ってドーム型の壁を入れました。

弧の角度の大きさは60˚、120˚、180˚を用意しました。

同じような実験をしますと、角度の大きさが180˚ではなく、驚くことに120˚の時が一番風速が遅くなることが分かりました。

当時の気象庁の発表のデータから、神港つり具店様の建物位置、壁、風向の関係を調べますと、風向と壁の角度は30˚。彼の研究結果から逆算しますと、神港つり具店様の建物に当たった風は、壊れた建物の風速の1/5になっていたと推定されました。

だから、目の前の建物は壊れているのに、動画が撮れたんですね

今日は、「2022~2023年に行われた小学生の2021年の台風16号の風の研究の紹介」と題してのお話でした。

子どもたちに対する私の研究教育と2022~2023年に1人のお子さんが行った風の研究を紹介しました。

言葉では「再現性」と簡単に言っていますが、やっている本人は本当につまらないものです。

先生、つまらないよ~

自分で言ったじゃん

本当の研究がしたいって・・・

それに、私はこうも言ったよね

研究は「つまらないもの」って

ちゃんと研究している証拠

ほらほら、続けて続けて(笑)

え゛~

研究教育の過程で、彼も成長したと思います。そして、私も人の成長を目の当たりにして、人の成長の素晴らしさを学びました。

ところでこの風の研究、大学4年生の卒論のように見えますよね。でも、本当に1人のお子さんがやりました。

実験は7ヶ月間、論文執筆は8ヶ月間かかりました。

私が手伝ったのはそれぞれの値の標準偏差の計算とt検定の統計処理。あと、「再現性」という言葉を繰り返し彼に言ったことでしょうか(笑)。

そして、この研究は後に「第67回全国学芸サイエンスコンクール理科自由研究部門小学生の部努力賞」を受賞することになります。

「努力賞」と聞いて参加賞っぽく見えますね。実はこれ、応募総数7万件近くの中の全国上位0.7%に相当します。

この結果から見ても教育の世界に「教育格差」なんてないですよね。この言葉は刷り込まれた大人の思い込みにすぎません。

八丈島のような小さな島で、偉業をなしとげた小学生がいます。台風22号は八丈島に住む私たちにとって悲しい災害でしたが、風を感じる度に彼の研究を思い出します。

PR