私が八丈島で生活していて、よく語られた台風がありました。1975年10月5日の今から50年前に八丈島を直撃した台風13号です。

東京都八丈町が「八丈島 台風13号災害の記録」としてまとめてあるほどの大災害をもたらした台風です。

瞬間最大風速67.8 m/sは想像を絶するもので、本土でもこの数字を聴いたことのある人も多いでしょう。

お年寄りからは、停電、断水、電話回線の切断と当時の状況を伺いました。2,174のり災世帯、6771名のり災者数、家屋、農業施設、商工被害の総額は5,543,082千円と報告されています。

今回、八丈島に住む私たちは台風22号の直撃を受けました。

このブログを書いているのは2025年10月21日です。間もなく被災してから2週間になろうとしていますが、多くの方々の尽力にも関わらず、元の生活には戻れていません。

台風22号と1975年10月5日の台風13号のデータを比較しますと、その理由が浮かび上がってきます。

台風22号は、瞬間最大風速は台風13号よりも小さいものの、それ以外は災害を拡大する要素の多い台風でした。本土に住まわれている方々にも知っていただければ幸いです。

今日は、「1975年10月5日の台風13号と比較した東京都八丈島における2025年10月9日の台風22号の姿」と題してのお話です。

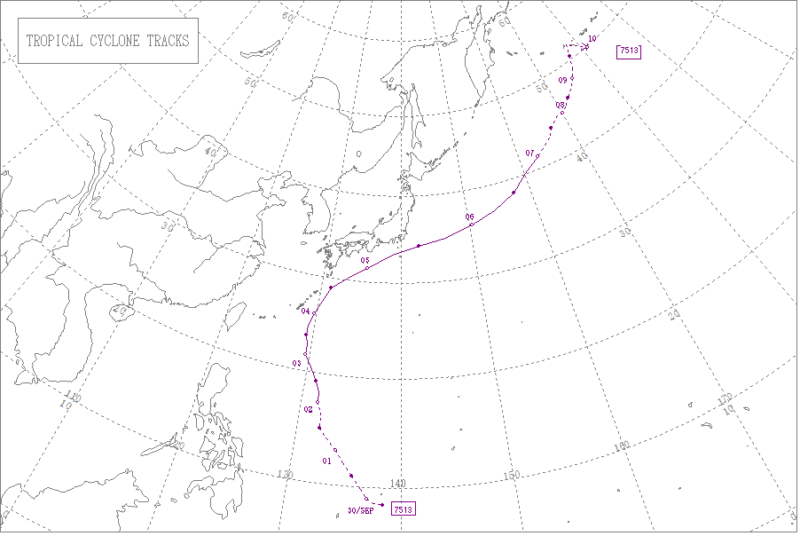

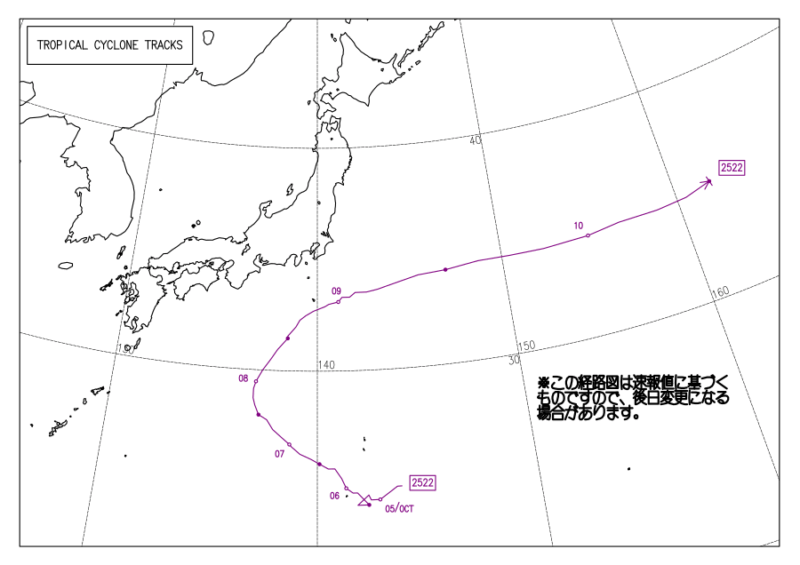

台風13号と台風22号の進路

八丈島では台風の位置を気にします。私も初めはよく分からなかったのですが、八丈島を中心に台風の位置で風向きが変わります。

台風13号と台風22号の進路に着目しますと、台風13号は八丈島の北側を、台風22号は八丈島の南側を通過しました。

台風は水面近くでは風を吸い込みます。最接近時の八丈島では、台風13号は南~西風、台風22号は北東~北北東~北風の風向となっていました。

言葉では同じ「台風」ですが、風向で被害は異なります。2つの台風を直接比較は難しいものとなっています。

1975年台風13号の進路

2025年台風22号の進路

台風13号と台風22号の雨量

初めに、今から50年前の1975年の記録は、たくさんのデータを集められる現代とは同等ではありません。当時の記録は基本3時間おきで、台風13号が八丈島を通過する時のみ1時間おきでした。

台風13号は、前日の1975年10月4日は雨が降っていません。当日の5日、総雨量は25 mm。

一方、台風22号は、2025年10月6日に0.5 mm、7日に71.5 mm、8日に93.5 mm、そして、最接近の9日に337.5 mm、総雨量は503 mm。

台風22号の雨量は台風13号の雨量の実に20倍でした。

台風13号と台風22号の風速の変化

台風13号は、1975年の記録はあまり残っていませんが、990 hPaを基準とした気圧の変化から、15:00-18:00の3時間八丈島に接近していました。

風向は南~西、「平均」風速は15.9-14.4 m/sでした。引用元は見つけられませんでしたが、平均風速は20 m/s、瞬間風速は30-40 m/sの報告もあります。そして、瞬間最大風速は67.8 m/s。

一方、台風22号は、990 hPaを基準とした気圧の変化から、2025年10月8日21:00-9日11:00の15時間(台風13号の5倍の時間)八丈島に接近していました。

風向は東北東、北東、北、平均風速は19.6-32.3 m/s、瞬間風速は17.2-54.7 m/s、瞬間最大風速は54.7 m/s。

下記の「風速と被害」の指標があります(孫引きですみません。)。

| 風速(m/s) | 被害 |

| 25 | 屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙突が倒れる。 |

| 30 | 雨戸または屋根が飛ばされることがある。しっかりしていない家が倒れる。電柱が倒れることがある。 |

| 35 | 自動車や列車の客車が倒れることがある。 |

| 40 | 身体を45度に傾けないと倒れる。小石が飛ぶ。 |

| 50 | たいていの木造家屋が倒れる。樹木は根こそぎになる。 |

台風22号は、平均風速17 m/s以上は2025年10月9日2:00-8:00の7時間、実被害が起きると推定される平均風速25 m/s以上は4:00-7:00の4時間続いていました。この時間内に瞬間最大風速54.7 m/sが加わります。

降水量を合わせますと、台風13号よりも台風22号の方が被災の可能性の高そうな台風であったことが分かります

台風22号に対する自身の予想の甘さと風雨による地形の変化

ここからは、私見になります。

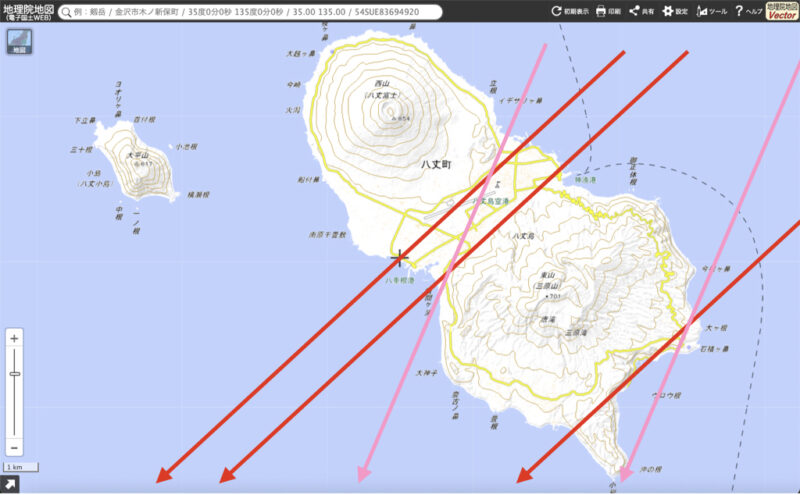

台風22号の接近が予報されているとき、私は頭の中で下記の地図を描いていました。

八丈島の地図に加筆。矢印は台風22号の風向を示す。北北東の風はピンク色矢印、北東の風は赤矢印で表記。

風向は北東~北北東。

坂下は八丈富士と三原山の2つの山に挟まれているため漏斗のように中心に風が集まり、危険な場所が発生し、坂上の樫立と一部の中之郷と末吉は三原山の影に隠れるのではないかと予想していました。

ところが現実は違いました。上述の暴風雨の条件になりますと、八丈島に安全な場所はありませんでした。

台風22号が通過後、三原山の斜面を見ますと茶色と緑色のしましまが見られました。尾根を挟んで北東の風を受けた側とそうでない側です。

三原山の斜面が茶色と緑色のしましまになっていた。

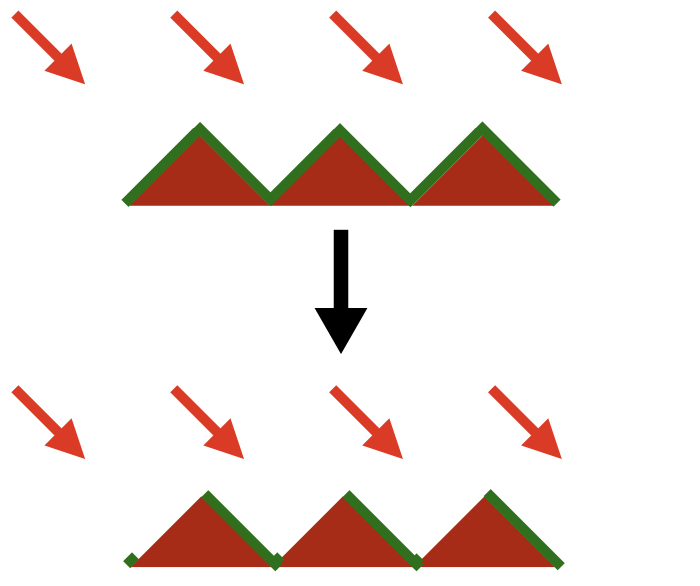

北東の平均風速19.6-32.3 m/s、瞬間風速17.2-54.7 m/sの風を直接受けた斜面は、総雨量は503 mmの雨による地盤の緩みで、図のように土砂崩れが発生したと思われます。

遠くですとよく分かりませんが、近くで見ますと台風22号の恐ろしさが分かります。

風雨の塊が、換算100-180 km/hのスピードで斜面に直撃します。まるで砲弾を受けたかのように木々はなぎ倒され、斜面の地肌が露出しました。

山の斜面は茶色と緑色のしましまはその結果となります

被災から13日経った現在(2025年10月21日)でも、八丈島では全4,000世帯中1,300世帯が断水となっています(3割にあたります。)。台風13号の時は一部断水のみでしたので状況が大きく異なります。

水源と水道管は谷間にあります。上述の土砂崩れが起きますと、水源は土砂で埋まり、川沿いの斜面などにある水道管は寸断されます。断水が長期に渡って続いているのはこれが原因と思われます。

末吉避難所を襲った土石流が始まった想定外の場所

末吉避難所を襲った土石流のニュースは様々な媒体で報道されています。それぞれの方々のご尽力で奇跡的に犠牲者なく脱出されました。

恐ろしい世界の中、無事で何よりでした

当事者の1人の自然ガイドさんは、ご自身のYouTubeで生々しい被災状況を説明されています。

さて、ここではこの土石流が始まった場所に注目します。

YouTubeの国土交通省関東地方整備局広報チャンネルでは、台風22号による八丈島の被害状況についてヘリからの映像が公開されています。

その動画の一つに末吉地区が映っていました。そして、ヘリからの視線は末吉避難所から土石流の上流へと向かっていきます。

その終点(土石流の開始点)は、なんと三原山の三原林道からわずか50 m下、標高500 mのところにありました。

土石流開始点から末吉避難所まで2.8 km。ガイドさんの動画では、6:20に土石流に被災したと仰っていました。

9日5:24、私はトンネルに入った瞬間のように耳が詰まりました。5:30(5:20-5:30の間の時間になります。)に54.7 m/sの最大瞬間風速が記録されていましたので、建物の中にいても最大瞬間風速を感じられたことになります。

タイムスタンプから、これが三原山の標高500 mの斜面の崩壊のきっかけとなり、土石流が発生したのでしょう。

ここまでの標高からの土石流は、八丈島の歴史で同等のものはあったのでしょうか?今のような気象の記録は1961年から始まっています(それでも3時間おきです。)が、それ以降では初の災害となると思います。

八丈島の地図に加筆。赤丸は土石流開始地点、赤四角は末吉避難所の場所。

今日は、「1975年10月5日の台風13号と比較した東京都八丈島における2025年10月9日の台風22号の姿」と題してのお話でした。

拙い文章でしたが、本土の方々にも、今回の台風22号は、八丈島の地形を変え、台風13号以上の被災をもたらす台風であったことが伝わったのではないでしょうか?

素人が調べられるのはここまで。

現在(2025年10月21日)も全世帯数の3割が断水が続いています。落ち着きが取り戻した後に、これから被災状況が明確になっていきます。

八丈島は台風が通過しますので、対策は他の土地よりも慣れていました。しかし、今回の台風22号のような勢力になりますと、対策しても限界があります。

土砂崩れ、倒木、停電、断水、電波の不通・・・。私たちの生活の当たり前のものが当たり前でなくなりました。

本土の方々にも似たようなことが起きると思います。たとえば、被災で浄水場が数カ所同時に不能になった場合、八丈島で行われている復旧活動が個々人の対応のヒントになると思います。

時々、八丈島の状況をフォローしていただければ幸いです。災害から復旧を共感し学べると思いますし、普段の生活での不慮の災害への対応のヒントにもなると思います。

正直に言いますと、私は八丈島の復旧に対して何の役にも立っていません。歯がゆく思っています。

私のブログは科学的な視点に偏りがちですが、本土の方々に被災というものがどのようなものかを広めるきっかけの一つとなればと思っています。

PR