私は小学生のころから国語が苦手でした。小学校の通知表はやんわりとしていましたので、自身がどれだけダメなのかは知りませんでした。

中学校に入ると評価は明確になります。私の国語の成績は5段階評価の2がほとんどでした。どんなに頑張っても、試験は100点満点中だいたい60-40点しかとれませんでしたね。

当時の先生は頑張れば成績は上がると仰っていました。でも、それは励ましだったのでしょう。私は大学に入っても国語は苦手のままでした。

日本語の読解力、操った作文力は極めて低かったです。それは、その後の人生でも変わらずでした。

ですので、今でも文章を依頼されますと、

あぁぁぁ・・・

と落ち込むことがあります。

自身の体験から、国語の能力は素質もあるのではないかと思います。そして、その素質を成長させるのが環境要因だと思います。

だからと言って初めから諦めるのも、人生を生きる上でおかしな話です。私は自身の壁から逃げるのは嫌いです。

さて、「国語力は読書から」というお話は至るところで聞きます。小中高校の先生、大学の先生、大人から、そして、さまざまな書物からです。

今日は、「樺沢紫苑先生の「読書脳」を読みました」と題してのお話です。

樺沢紫苑先生について

無知で大変失礼なのですが、私は樺沢紫苑先生を全く知りませんでした。常勤の精神科医から留学後、2007年から兼業となり、作家をされている方です。

44冊の書籍の出版、YouTube活動と、一般の方々に向けて分かりやすく精神疾患について精力的に発信されている方で、インフルエンサー的なお仕事もされています。

「読書脳」について

まず、「読書脳」という本のタイトルのインパクトがすごいですよね。私もこの「読書脳」で惹かれて買いました(笑)。

大まかに書きますと、前半は読書の意義とそれによって得られた知識をどのように記憶し続けるかの解説、後半は「読書って本当に楽しいよ!」と樺沢紫苑先生の心の中から湧き上がる喜びに満ちた内容となっており、その気持ちを一般の方々に共有するために本の選び方などのノウハウが書かれています。

素直に読めなかった箇所

前半は科学的なエビデンスが中心のような体裁ですが、実験台に立って論文を書いてきた人からしますと、研究の内容が省かれすぎかつ簡単に結論を書きすぎと思いました。

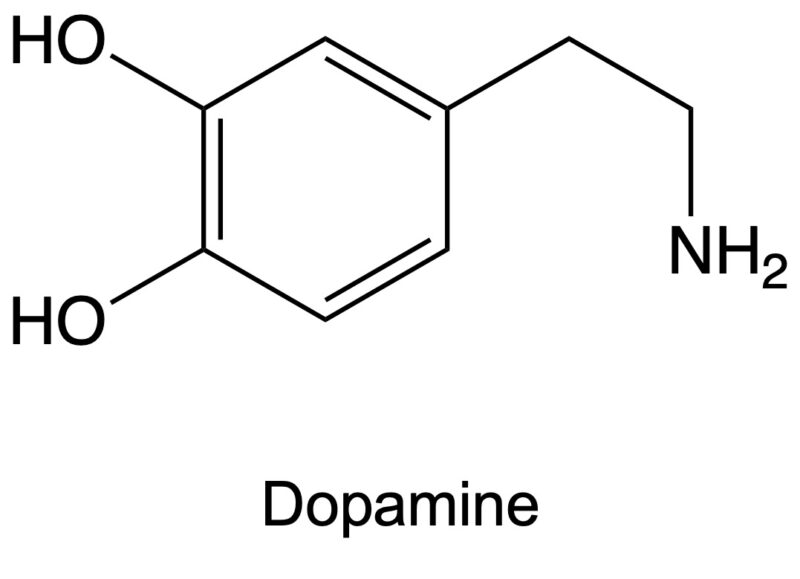

例えば、神経伝達物質の生体アミン群は名前と一般的に考えられている効果のみが羅列されていますが、生体アミン(ドーパミン)は濃度がある一定の範囲でないと効果が発現しないと思います。

読書から得られる情報処理と記憶定着にはステップがあり、それらを証明するために、何名のヒトあるいはいくつのヒト由来(マウスをいくら実験動物として使っても機能解明には限界があるため。)の組織を実験材料に、どのような実験条件を設定、測定、実験し、得られた結果をどのように統計処理して考察したのか、気になりました。

「人の集中力が90分しか続かない。」という箇所。確かにそのような話は聞いたことがあるのですが、実体験を含む例外も多いで、この話、私は疑っています。

本書では、サッカーを例にアディショナルタイムで点が入るのは集中力の限界が超えたからと説明されていました。

他の時間帯(例えば5分おきとか。)と比べて、アディショナルタイムのみ点数が統計的に有意に多く入っているのであれば、正しいです。

でも、チームプランや戦術に依存しますが、私がサッカーの試合を見る限り、アディショナルタイムだけでなく他の時間帯でも同様に点数が入っているように見えました。集中力の時間の限界を説明するための例としてはふさわしくないのでは?と思いました。

サッカーに限らず、スポーツでは野球、バレーボール、テニス、卓球、陸上など集中力の90分の限界に当てはまらないものも多くあります。

書かれているものがパッチ状に見えますので、いくつかの箇所は引用なのでしょう。「読書脳」は一般の方々に向けての本ですので、字数制限の縛りで省略して書かれたのかも知れませんね。

Amazonで星1つの評価をされた方々がいらっしゃいましたが、これら部分だけに限定しますと、私も同じ感想でした。

読書の苦手な人におすすめする箇所

後半は「読書脳」の長所が全面に出て、読むのが楽しくなります。「読書って本当に面白いんだよ!」という樺沢紫苑先生の喜びの気持ちが行間から溢れ出てきます。

後半は樺沢紫苑先生の肉筆の部分が多いです。想定される読書の苦手な層の人たちに、

こんな本の選び方はどう?

もし合わなかったら、こんな読み方はどうかな?

と、まるで隣でアドバイスしてくれるかのように、次々と本との様々な接し方を紹介してくれます。数多くの方法が紹介されていますので、

本を読むのは苦手・・・

という人でもどれかには刺さると思います。

ですので、「読書脳」はページ数の少ない本ですが、もし前半で躓いたら、その部分は全部飛ばして読書に関わるノウハウが紹介されている後半を先に読むことを私はおすすめします。

そして、それで物足りなくなったら、前半を読み直すのも一つの読み方だと思います。

PR

今日は、「樺沢紫苑先生の「読書脳」を読みました」と題してのお話でした。

「読書脳」は読書のノウハウ本でした。

前半は科学的エビデンスが記載されていると書かれてありますが、一般向けでした。細かく知りたい場合は原著論文を読むべきでしょう。

後半は樺沢紫苑先生の気持ち大爆発で、「読書ってこんなに面白いんだよ!」と声が聞こえるように、本の選び方などのノウハウを次々と紹介してくれます。

前半に躓く人がいらっしゃいましたら、その部分は飛ばし、後半から読むと「読書脳」の良さが伝わると思います。

私のように読書の苦手な人でしたら、一読の一冊ですね

PR